災害廃棄物情報プラットフォーム編集部

2024年12月

目次

ステップ4 Kari-haiの入力【面積や仮置範囲で計測した数値】

ステップ5 Kari-haiの入力【配置品目や占有面積割合】

ステップ6 Kari-haiの入力【自由設定における配置品目等】

はじめに

災害廃棄物情報プラットフォームに公開している「仮置場配置図自動作成ツール(Kari-hai)」は、災害廃棄物処理を行う自治体が、平時あるいは発災時に災害廃棄物仮置場のレイアウトを容易に作成・出力できるツールです。 Kari-haiでの仮置場レイアウト作成は、仮置場敷地内に矩形に区切った範囲の中で、また、出入口は1箇所に限定して行うため使用に制約がありますが、倉敷市においては活用されています。その内容は、「Kari-haiの使用事例」として災害廃棄物情報プラットフォームに掲載されています。

本記事は、発災時に行う詳細設計に対して具体的かつ容易にするため、また、発災時に詳細設計が難しい場合にも活用できるようKari-haiでの仮置場レイアウトの具体例を紹介するものです。具体例として、倉敷市より提供いただいた仮置場候補地をあげています。

なお、仮置場レイアウトを作成する際には、以下のような姿勢で臨むことが適切であると考えますので、本記事を参照していただく際には、寸法の精度に拘りすぎることなく、運営が円滑、効率的で安全が十分確保できるよう配慮することが、より重要だという認識を共有していただけましたら幸いです。

- 仮置場レイアウトは、過去の事例や経験則に基づき設計したものであり、基本的には実際とは異なると考えておくべきであ る。重要なのは、仮置場の運用を開始した後の搬入状況を注意深く把握し、適宜見直していくことである。

- 1.を前提とするならば、仮置場のレイアウト作成及び現地での配置作業において、厳密な精度が要求されるものではない。

ステップ1 仮置場候補地の調査・計測

仮置場候補地の敷地面積を調査または計測します。

GIS、国土地理院地図/GSI Maps、あるいはWebで公開されている地図情報等より、仮置場候補地の名称、または住所から場所を検索し、敷地面積をPC上で計測するか、または既存資料調査により求めます。

本事例における仮置場候補地の敷地面積については、既存資料より、8,050平方メートルとします。

図1 敷地面積

ステップ2 仮置範囲等の計測・設定

仮置場候補地の寸法計測と配置品目を仮置きする範囲(仮置範囲という)及び管理設備エリアを設定します。

先ず、仮置場候補地の敷地に管理設備エリアと仮置範囲を設定します。管理設備エリアには、作業員控室及びトイレ、作業員及び見学者用駐車場を配置します。このケースでは管理人員を20~30名と想定して、作業員控室及びトイレ用に90平方メートル、駐車場は10台分を計画しました。その結果、管理設備エリアは全体で約700平方メートルとなりました。

残りのエリアに仮置範囲を矩形に区切り、距離計測機能を使用して矩形の長辺及び短辺の長さ、出入口幅及び出入口に最も近い角からの距離等を計測します。この事例の場合、出入口幅の最も近い角からの距離は、短辺の左手前角から0mとなります。

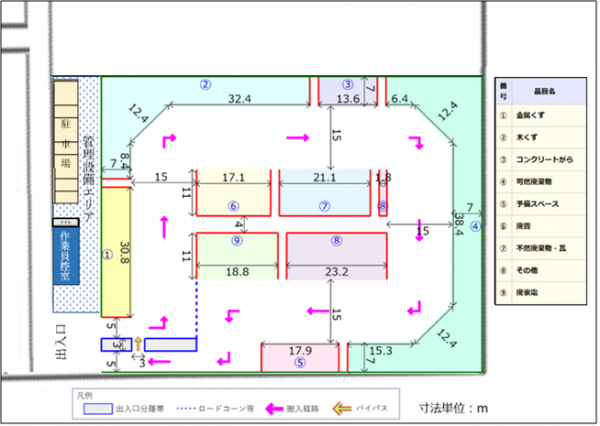

図2 仮置場候補地の寸法計測と仮置範囲及び管理設備エリアの設定

ステップ3 Kari-haiの入力【仮置場名称・住所】

Kari-haiを起動して、最初に仮置場名称、住所を入力します。

図3 Kari-haiの仮置場名称、住所入力画面

ステップ4 Kari-haiの入力【面積や仮置範囲で計測した数値】

つづいて、敷地面積、ステップ2で計測した各種寸法および場内道路幅等の数値を入力します。

場内道路幅は、搬入車、搬出車の交通安全の観点から倉敷市では10m以上を基本としていますので、このケースでは15mとします。

なお、15mで作成後、全体のバランスに問題があれば調整して、再度計画し直します。

図4 Kari-haiの数値等入力画面

ステップ5 Kari-haiの入力【配置品目や占有面積割合】

次に、項目内容の選択画面に移り、災害の種類、配置品目と占有面積割合、品目配置パターンを入力します。災害の種類は、水害と地震の二者択一となっていますので、このケースでは水害を選択します。

配置品目と占有面積割合は、「事例値」と「自由設定」の二者択一となっています。

倉敷市の災害廃棄物処理計画では、水害で発生するごみの組成は、Kari-haiの「事例値」の組成と異なりますので、「自由設定」を選択します。

品目配置パターンは、「辺のみ配置」と「辺と中央の両方に配置」の二者択一となっています。

「辺のみ配置」は、敷地が細長い場合に適しています。「辺と中央の両方に配置」は、長辺と短辺の長さが大きく違わない場合に適しています。

本事例では、「辺と中央の両方に配置」が適しています。なお、「辺のみ配置」も選択を変えるだけで簡単に作成できますので、両方を比べてよい方を採用することを推奨します。

図5 Kari-haiの項目内容の選択画面

図5 Kari-haiの項目内容の選択画面

ステップ6 Kari-haiの入力【自由設定における配置品目等】

- 自由設定の配置品目の占有面積割合の設定

自由設定の配置品目の占有面積割合を入力するために、占有面積割合を設定します。

倉敷市の災害廃棄物処理計画における水害時の配置品目は、事例値とは異なりますので、別途設定する必要がありますが、設定は簡単ではありません。占有面積割合は、通常、災害廃棄物処理計画に示される組成割合(重量割合)とは異なるからです。

理論的には、配置品目の組成割合とその見掛比重、積み上げ高さから、次の式で計算して求めますが、配置品目毎の見掛比重の入手は困難な面があります。

配置品目毎の占有面積=組成割合÷(積み上げ高さ×見掛比重)

配置品目毎の占有面積割合=配置品目毎の占有面積÷配置品目毎の占有面積の合計

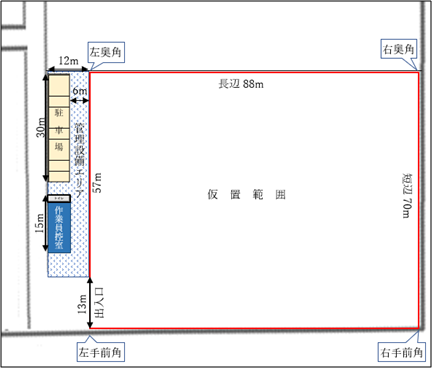

そこで図6のように、Kari-haiの占有面積割合の入力画面には、既に配置品目と占有面積割合の事例値が入っていますので、これを活用して占有面積割合の設定を行う方法の例について、以下でご紹介します。

図6 Kari-haiの配置品行占有面積割合(自由設定)の入力画面

- 事例値を活用した占有面積割合の推定

表1に示したように、倉敷市の災害廃棄物処理計画における水害時の配置品目(赤枠) は、事例値(青枠)とは異なりますので、事例値をそのまま使用することはできません。

しかし、倉敷市の場合は、配置品目が事例値の品目と大きな差異がないので、事例値を活用して占有面積割合を推定することができます。以下にその手順を示します。

表1 事例値を活用した占有面積割合の設定例

-

-

-

-

- 表1に示したように災害廃棄物処理計画の廃家電以降の品目は、事例値にも同様の品目があるので、事例値をそのまま使用する。

- 処理計画の不燃廃棄物と瓦を合算した割合は、事例値のガラス・陶磁器類とスレートを合算した割合に相当するとみなすことが可能。品目名は、「不燃廃棄物・瓦」とするが、不燃廃棄物の中にはアスベストを含有するスレートが含まれるものとして、スレートが搬入された時には、フレコンバックに収容して別に配置する。また、瓦も不燃廃棄物・瓦の配置エリア内で分けて配置する。

- 災害廃棄物処理計画の可燃廃棄物の割合は、事例値の可燃物と布団・マットレス等を合算した割合に相当するとみなすことが可能。品目名は、そのまま可燃廃棄物とし、布団・マットレス等を含むものとする。

- 災害廃棄物処理計画における水害時の発生品目には、その他にも、土砂混じりがれきと混合廃棄物があるが、前者は国交省との共同処理、後者は別途収集して処理するものとして、仮置場には持ち込まれないものとする。

-

-

-

このように処理計画の分別品目が事例値の品目と大きな差異がない場合には、事例値から品目毎の占有面積割合を推定して設定することができます。

- 配置品目の占有面積割合(表1の採用値)の入力

入力は、Kari-haiの中の説明に従って行います。

まず、辺に配置する品目と中央に配置する品目に分けます。分け方は、このケースでは初期画面をそのまま活用しますが、考え方として中央に配置する品目は、仮置場全体を見通せるよう高く積み上げない品目としています。

次に、品目毎に数値を入力します。事例値と異なるのは、上記(2)(3)の項目ですので、これらの項目を変更します。

【辺配置品目】

・図6から、スレートと可燃物を変更。

・スレートは、不燃廃棄物・瓦類に含まれるため、削除ボタンを押して削除。

・可燃物は、編集ボタンを押して、名称を可燃廃棄物として、数値は33.6(%)に変更。

【中央配置品目】

・図6から、ガラス・陶磁器類と布団・マットレス等を変更。

・ガラス・陶磁器類は、編集ボタンを押して、名称を不燃廃棄物・瓦類に、数値は7.5(%)に変更。

・布団・マットレス等は、削除ボタンを押して削除。

・残りの品目については、品目名称を処理計画の品目名称に合わせる。

以上で、品目の占有面積割合の入力は完了です。「作図する」ボタンを押すとレイアウトが作成されます。

図7 Kari-haiの配置品目の占有面積割合の入力完了画面

図7 Kari-haiの配置品目の占有面積割合の入力完了画面

ステップ7 Kari-haiの出力

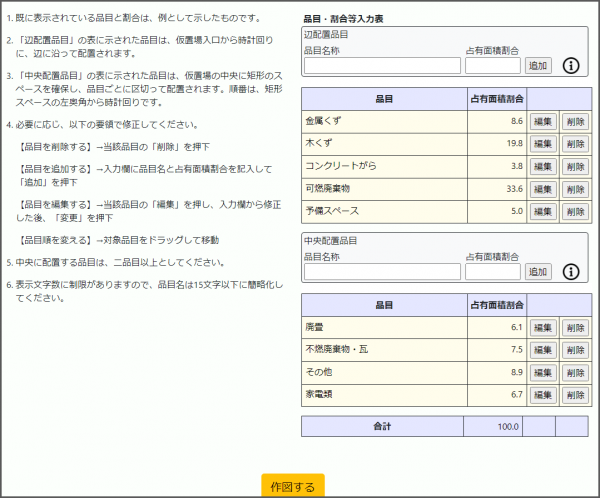

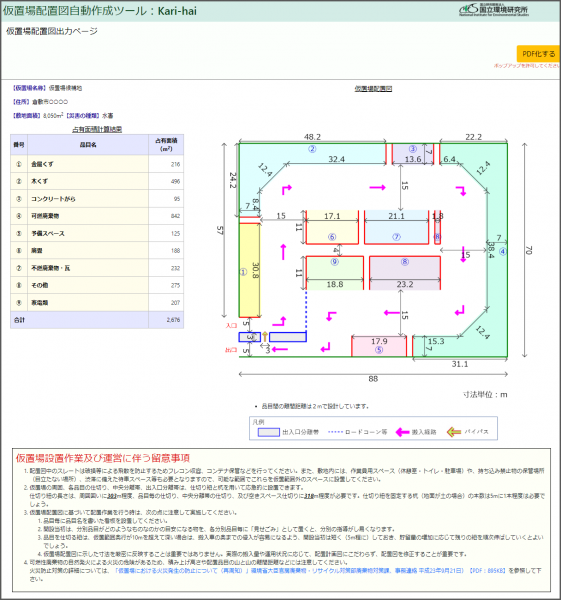

「作図する」ボタンを押すと、図8、図9のようなレイアウトが出力されます。

出力画面は2ページで構成されています。1ページ目には仮置場の基本情報とレイアウト、そして現地での設置作業や運営に関する留意事項が記載されています(図8)。 2ページ目は、レイアウトの拡大図になります(図9)。

これらは、画面右上の「PDF化する」ボタンを押すとPDF形式で出力され、保存や印刷が可能になります。なお、Kari-haiは、入力条件を部分的に変更するだけで、瞬時にレイアウトが作成できますので、いろいろ試行することで、レイアウトをブラッシュアップすることができます。

図8 Kari-haiレイアウト出力画面1

図8 Kari-haiレイアウト出力画面1

図9 Kari-haiレイアウト出力画面2

ステップ8 Kari-haiレイアウトの貼り付け

Kari-haiレイアウトを仮置範囲に沿って切り取り、図1の敷地図に張り付けて、仮置場レイアウト図を完成させます。

図10の仮置場レイアウト図の大きな特徴は、寸法が記載されているので、これをもって現地においてすぐに配置作業ができる点にあります。

図10 仮置場レイアウト図