災害廃棄物情報プラットフォーム編集部

2025年6月

目次

1.はじめに

2.全国で広がる仮置場実地訓練

3.主催者と参加者はだれか

4.訓練内容を読み解く

(1) 事前学習と実地訓練の組み合わせ

(2) 実地訓練で使われる模擬ごみと資機材

(3) 仮置場の運用をどこまで再現するか

5.訓練で得られた主な効果

6.実地訓練の設計のポイントと今後の展開

(1)目的に合わせた手法・プログラムの設計

(2)計画・マニュアル等の策定・改定

(3)主体的な訓練の設計・関係者との連携

(4)住民を含めた継続的な訓練の実施

まとめ

1. はじめに

近年は大規模災害が相次ぎ、被災自治体は大量の災害廃棄物を受け入れる仮置場を早期に整備し、適切に運営する必要があります。仮置場は場所ごとに分別区分やレイアウト、動線を設計するため、用地確保に加え、運用を想定したシミュレーションが欠かせません。この対策として、設営から搬出までを体験する「仮置場実地訓練」が全国で広がっています。訓練により必要面積や資機材、手順を体感でき、自治体・民間・住民の連携も強化されます。本稿では、公開情報と第46回全国都市清掃研究・事例発表会で報告したデータを基に、実地訓練の動向を整理し、課題と効果的な設計手法を考察します。

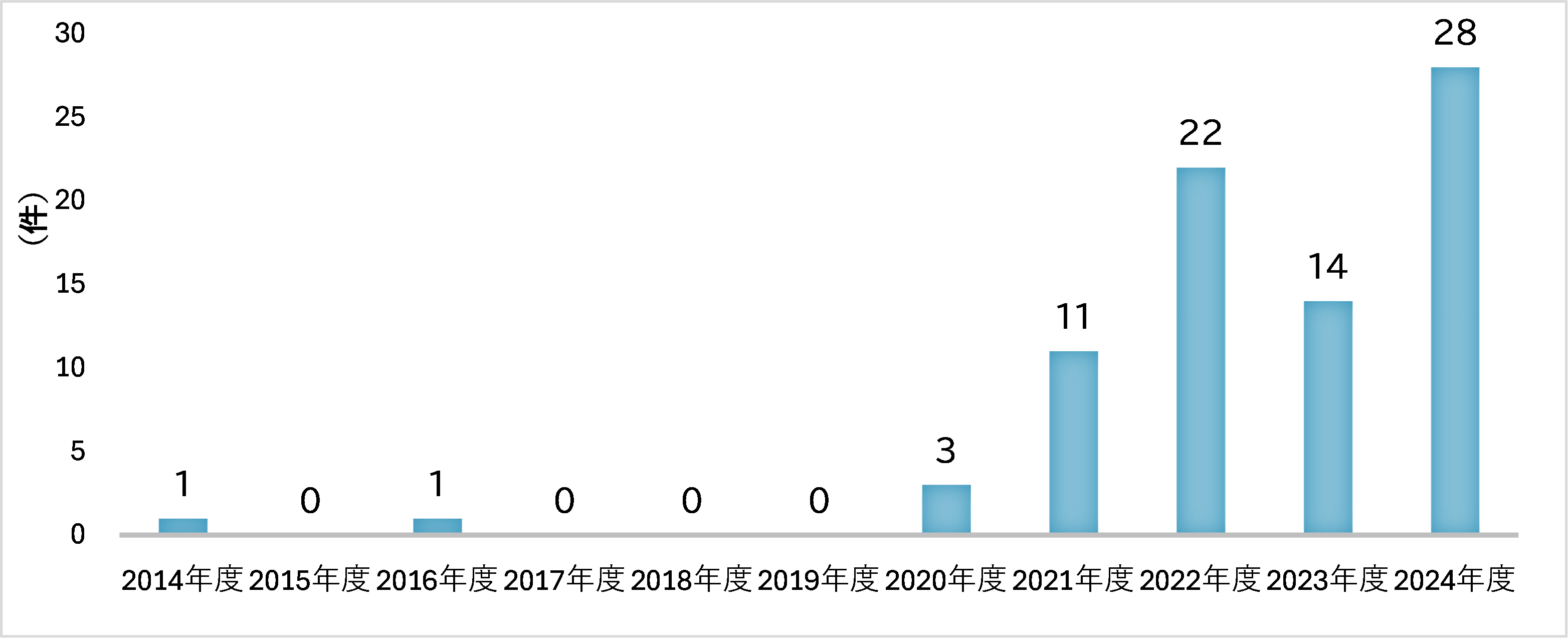

2. 全国で広がる仮置場実地訓練

令和7年5月時点で「災害廃棄物 仮置場 訓練」をキーワードに Web 検索し、国・自治体・企業の発表や報道、現地視察の情報を整理したところ、80 件の実地訓練事例が確認できました。図1に年度別の件数を示しています。2014~2020 年度は毎年 10 件未満でしたが、2021 年度から二桁に増加し、2024 年度には 28 件に達しました。同じ場所で複数年続けているところは7自治体あり、継続的な取り組みが定着しつつあります。

図1.実地訓練の実施件数の推移(毎年実施している自治体の件数を含む)

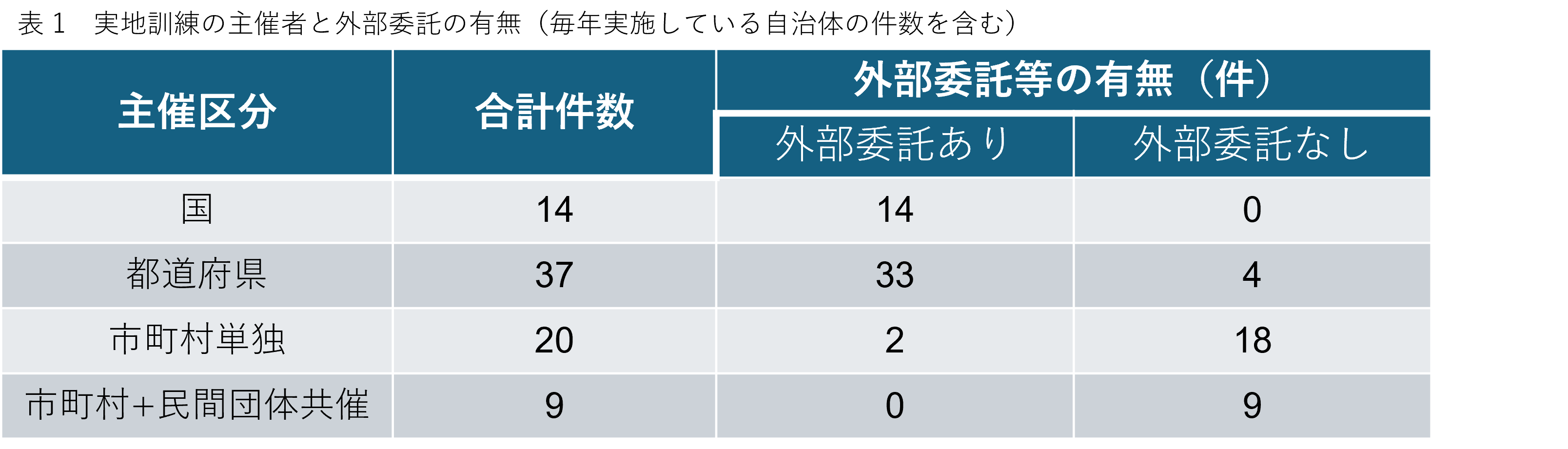

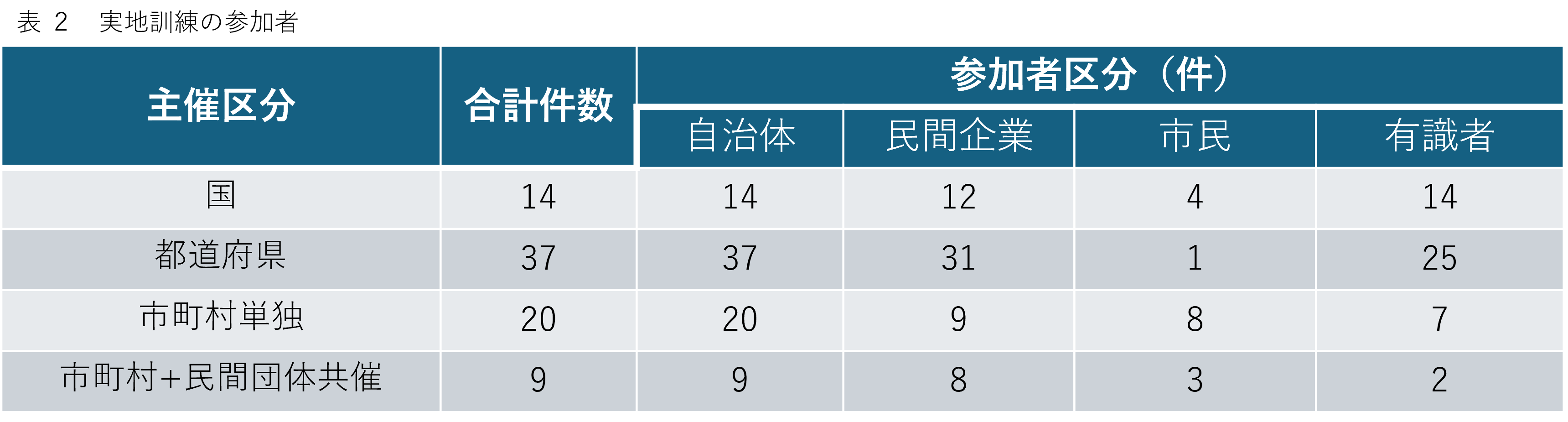

3.主催者と参加者はだれか

今回把握した 80 件の訓練のうち、都道府県主催が 37 件と最も多く、全体の約半数を占めました(表1)。都道府県がハブとなり、市町村や業界団体を集めて広域連携を図っています。続いて、市町村単独の主催は 20 件(14 自治体)、国(環境省地方環境事務所)主催が 14 件、市町村と産業廃棄物処理団体の共催が 9 件(7 市)でした。国や都道府県が主催する場合は、企画や当日の運営をコンサルタント会社や公益法人などに外部委託する例が多いのに対し、市町村主催・共催の訓練は自前で組み立てる割合が高い点が特徴です。参加者は自治体職員のほか、民間企業、市民、有識者など多岐にわたります(表2)。民間企業には産業資源循環協会、一般廃棄物収集運搬事業者、建設業協会などが含まれます。特に市町村主催・共催の訓練では市民の参加率が高い傾向がありました。有識者は座学の講師や訓練後の講評者として関わるケースが多いです。

4.訓練内容を読み解く

(1)事前学習と実地訓練の組み合わせ

調査した 80 件のうち 57 件では、実地訓練の数日前から当日にかけて座学や机上演習などの事前学習が行われていました。多くのケースで、まず机上で仮置場のレイアウトや資機材の配置を検討し、その後に現地で計画を試す流れを採用しています。この「自分たちで設計し、現場で確かめる」手順により、より多くの気づきを得ることをねらっています。平均所要時間は、事前学習が 2.8 時間、現地訓練が 2.7 時間でした。

事前学習と実地訓練を通じて、マニュアルやハンドブックを作成する実践例も見られます。たとえば愛知県産業資源循環協会は市町と協力し、2022 年から場所を変えて仮置場設営から搬出までを訓練し、その都度マニュアルを更新しています。環境省近畿地方環境事務所のモデル事業では、市民を交えた講義・ワークショップ・訓練・意見交換を経て、市民向けの災害ごみハンドブックが作成されました。

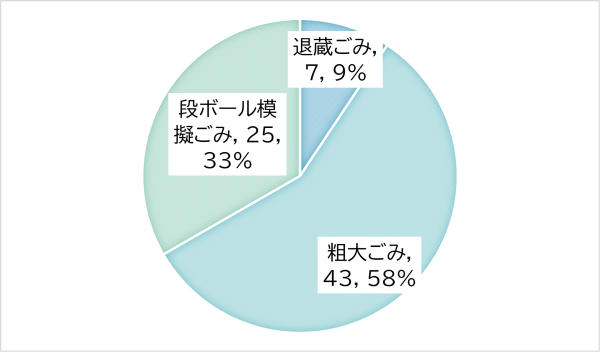

(2)実地訓練で使われる模擬ごみと資機材

図3は、訓練で使用した模擬ごみの内訳を示しています。最も多かったのは自治体が保管している粗大ごみで、全体の 58% を占めました。家具や畳、金属類など実物を使うことで、重量や作業負荷を実感できる利点があります。次に多いのは、段ボールに貼紙をした軽量モデルで 33% です。実際の粗大ごみや運搬車両を確保しにくい場合や、レイアウト確認が目的のときに利用されます。中には、水を入れたペットボトルを段ボールに詰めて重さを再現した例もありました。

住民が家庭で眠っている退蔵ごみを直接持ち込む方式は 9% と少ないものの、便乗廃棄の抑制や住民への啓発効果が期待できます。平時の粗大ごみ回収を訓練に活用した事例もあり、たとえば埼玉県東松山市では通常の受付業務を使って職員の訓練を行い、静岡県富士見市では年末の大掃除時に住民が候補地へごみを持ち込む訓練を隔年で実施しています。

埼玉県東松山市平時の粗大ごみ受付業務の機会を利用

出典:https://dwasteinfo.nies.go.jp/cd/practice/2025/higashimatsuyama.pdf

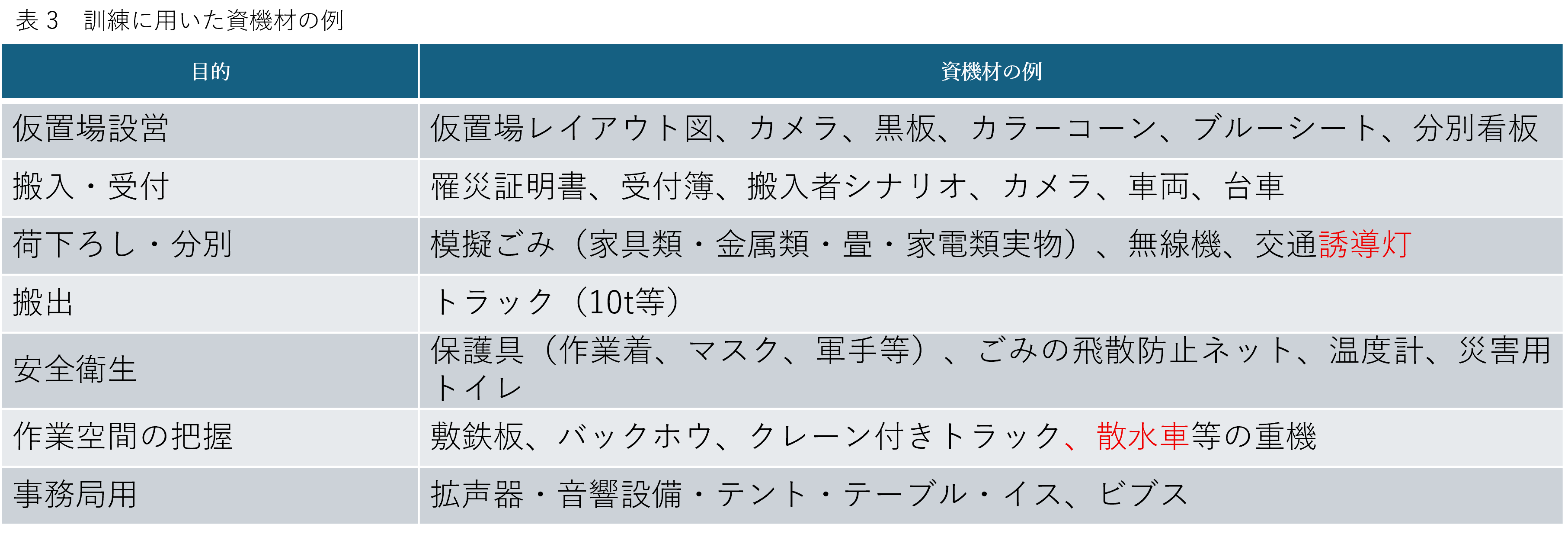

資機材は、分別看板・カラーコーン・ブルーシートのように準備しやすいものから、バックホウ・クレーン付きトラック・敷鉄板など専門的な機材まで幅広く活用されています(表3)。目的を絞れば、最小限の装備でも十分に訓練を行えることが事例から分かります。

図3.訓練で用いた模擬ごみの種類と割合

横須賀市「災害廃棄物仮置場設置・運用訓練」

出典:https://dwasteinfo2.nies.go.jp/page/page000262.html

東京都仮置場訓練

写真撮影:廃棄物・3R研究財団

(3)仮置場の運用をどこまで再現するか

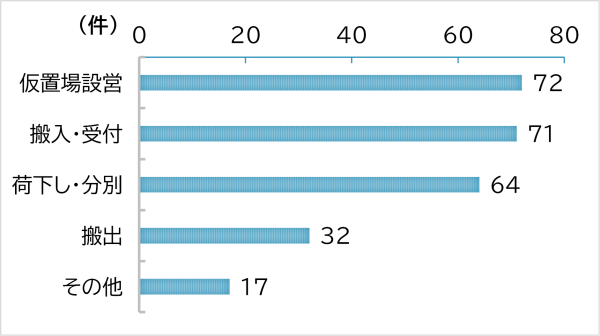

仮置場の運用には、(1)設営、(2)搬入・受付、(3)荷下ろし・分別、(4)搬出等の工程があります。調査した 80 件のうち 設営を再現した訓練が 72 件、受付を再現した訓練が 71 件と、ほぼ全事例でこの2工程が行われていました(図4)。さらに、荷下ろし・分別は 64 件、搬出まで通した訓練は 32 件です。全工程を通した例は4割弱ですが、目的を絞れば一部工程だけの訓練でも十分に効果を期待できます。たとえば東京都の訓練では、「搬入者への対応」に焦点を当て、片付けごみを混載した軽トラック、危険物や持ち込み禁止物を積んだ車両、産業廃棄物を積んでいる疑いがある車両などを受け付けるシナリオを設定し、実践的に対応手順を学んでいました。

そのほか、分別の有無による車両滞留時間の計測、飛散防止・粉じん対策、災害用トイレの設置、重機デモンストレーション、太陽光パネルの取り扱い実演といった内容を含む訓練が行われていました(17件)。

図4.実地訓練の概要

受付での確認(写真撮影:廃棄物・3R研究財団)

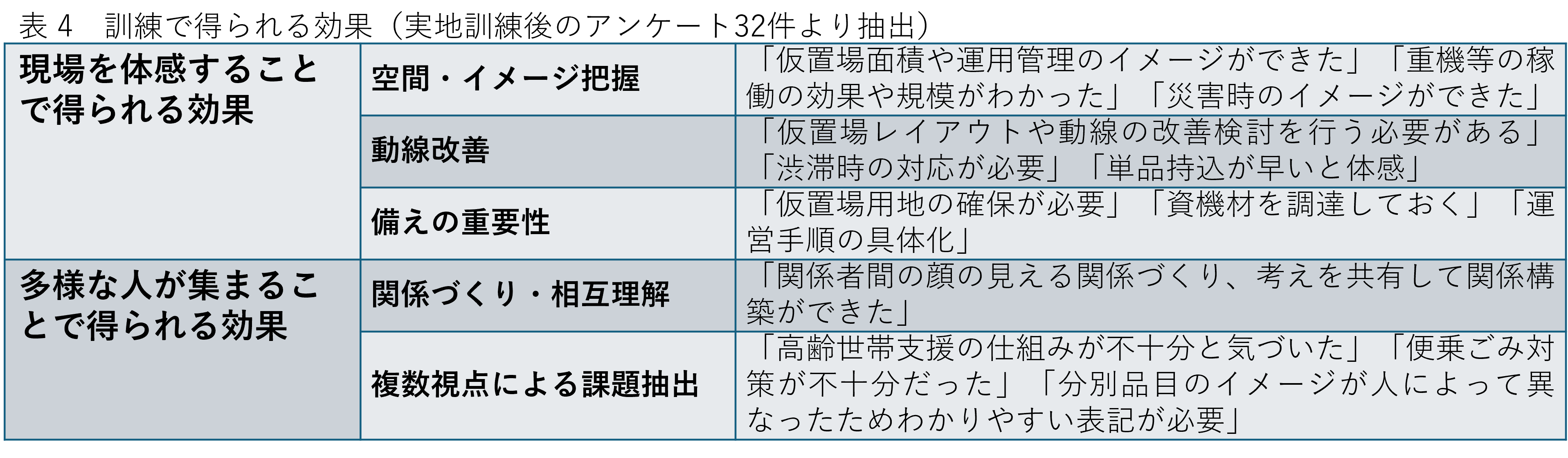

5.訓練で得られた主な効果

実地訓練後の振り返りやアンケートから、参加者が感じた訓練の効果について表4にまとめました。空間把握や動線改善に係る気づきや、備えの重要性をあらためて実感するなど、現場で体感することで得られる効果や、連携強化、多面的な課題抽出など、多様な人が集まることによって得られる効果がありました。具体例として、仮置場マニュアルの検証を目的にした訓練では、参加者の意見を反映して手順を改定し、住民向けチラシも改善しました。住民参加型の訓練では、「災害時の流れが理解できた」「高齢世帯をどう支援するかが課題だ」「地域集積所を誰が管理するのか」といった声が自治体にとって貴重な気づきとなりました。

国のモデル事業では住民が「単品持込ファストレーン方式」を体験しました。その結果、分別済みのごみを一種類ずつ搬入すると、混載ごみよりも仮置場からの退出時間が約4倍短縮できることを確認し、事前分別の重要性を共有できました。

6.実地訓練の設計のポイントと今後の展開

仮置場候補地をリストアップしているものの、具体的な設置・運営方法を検討できていない自治体は少なくありません。実地訓練はそれらを検討し、実際に資機材や人員、手順、規模感を確認できる貴重な機会です。ここでは、訓練の効果を高めるためのポイントについて考察しました。

(1)目的に合わせた手法・プログラムの設計

- 目標設定:仮置場の迅速な設営と適切な運営のため、それぞれの工程で何を改善し、得られた結果をどうフィードバックするか、

段階的に目的・目標を定めたうえで参加者を決めます。災害対応の経験者だけが動くのではなく、参加者全員が災害時

の責任を自覚できるよう役割分担を定めます。 - 学習の流れ:事前の座学で基礎知識を習得し、ワークショップ等でレイアウトや人員配置を検討したうえで現地訓練に臨む方法が

有効です。多くの事例がこうした流れで設計されています。 - 荒天対策:屋内での演習プログラムや予備日を用意して中止を防ぎます。冬季に開催された富山県の訓練では、屋内型スポーツドー

ムを活用して天候の影響を受けにくくしていました。

(2)計画・マニュアル等の策定・改定

災害廃棄物処理計画を策定していても、実際の災害時では役に立たなかったという声が少なくありません。訓練後に参加者で振り返り、有識者の講評を受けて課題を整理し、計画改定や体制整備につなげることが欠かせません。また、大規模災害時には庁内や他自治体から応援職員が仮置場に配置されます。廃棄物に不慣れな人でも受付や誘導ができるよう、そして応援職員を適切にマネジメントできるよう、受援マニュアルを整備し、その内容を訓練で確認・検証することが望まれます。

(3)主体的な訓練の設計・関係者との連携

訓練は外部委託よりも、自治体が自ら企画・設計する方が実効性が高まります。国や都道府県の事例を参考にしつつ、関係団体と協議しながら地域に合わせたシナリオを作る過程そのものが質の高い学びになります。千葉県では、自分たちで企画・設計をし、課題の洗い出しや多様な関係者との協議を行う過程で、学びとネットワーク構築の両面で成果を上げました。

また、参加範囲を工夫すると訓練はさらに実践的になります。社会福祉協議会やボランティアをはじめ、首長や危機管理部門をシナリオに組み込むことで、災害時の住民支援や意思決定まで検証できます。愛知県豊明市では実地訓練に市長が参加し、災害廃棄物の適切な対応が安全衛生の確保と早期の復旧につながることを説明し、参加者の一体感を高める役割を果たしていました。

(4)住民を含めた継続的な訓練の実施

災害廃棄物をスムーズに収集するには排出主体である住民の理解と協力が欠かせません。住民参加の訓練を定期的に行うことで、(1)分別・搬入ルールの周知、(2)要配慮世帯や車を持たない世帯への支援体制の確立、(3)地域集積所の設置の有無や運営方法の検討、(4)退蔵ごみの削減と便乗排出の抑制、といった地域の災害対応力の向上が期待できます。例えば、平時の粗大ごみ受付や地域行事を訓練に組み込めば、住民が分別ルールや搬入方法を体験的に学び、退蔵ごみの削減にもつながります。こうした費用のかからない日常連動型訓練は、委託業者との協力体制も自然に構築できるため、より多くの市町村に参考にしていただきたいモデルです。

自治体職員は数年で異動しますが、住民が当事者意識を持ち知識を蓄積すれば、地域の対応力は持続します。住民が自律的継続的に災害廃棄物対策に臨んでいる事例としては、川崎市の市民活動が挙げられます。

取組紹介:大規模地震・水害の災害ごみに備える ~私たちに出来ることは何か~ 市民ワークショップ開催

まとめ

本稿では、全国で広がる仮置場実地訓練の動向をまとめ、効果を高める設計ポイントを示しました。訓練を行うことで、必要な資機材や人員、動線の課題が明確になり、計画やマニュアルの改訂に役立ちます。さらに、多様な主体が参加すれば、災害時の意思決定や支援体制を検証でき、連携も深まります。今後は、自治体が主体的に設計した訓練や住民参加型の訓練が増えることで、頻発する豪雨災害や大規模地震への備えが一層強化されることが望まれます。

[参考文献]

高田光康,中山育美(2025年2月) 災害廃棄物に関する仮置場実地訓練事例の考察と行政・市民連携の展開,第46回全国都市清掃研究・事例発表会論文集V-I-103

森朋子(2017.7)災害廃棄物分野の研修設計に関する考察,全国都市清掃研究・事例発表会論文集