災害廃棄物情報プラットフォーム編集部

2025年4月

目次

1.災害廃棄物情報交換会について

災害廃棄物対策の取組みやアイディアを共有しつつ、関係団体同士の緩やかなつながりを作っていくために、国立環境研究所では「災害廃棄物情報交換会」を開催しています。令和6年度第1回に続いて、「災害廃棄物処理の初動対応に関する課題(片付けごみ+新たな課題)について能登半島地震をケースとして検証・抽出する」をテーマとして、第2回は能登半島地震の特徴を踏まえた課題について意見交換を行いました。

| 災害廃棄物情報交換会(令和6年度第2回) | |

|---|---|

| 日時 | 2025年3月27日(木曜日) 10:00 ~ 12:40 |

| 場所 |

廃棄物・3R研究財団大会議室/Webハイブリッド開催 |

| 出席者 (敬称略) |

座長 鈴木 慎也 福岡大学工学部社会デザイン工学科 教授 委員(氏名五十音順) 荒井 和誠 東京都 環境局資源循環推進部計画課 担当課長 岩嵜 享史 京都府宇治市 人権環境部まち美化推進課 主査 大瀧 慎也 岡山県倉敷市 環境リサイクル局リサイクル推進部副参事(兼) 瀬古 智秀 三重県南伊勢町 子育て・福祉課 課長 半澤 大 千葉県館山市 建設環境部環境課 係長 オブザーバー(氏名五十音順) 荒井 昌典 神奈川県横浜市 資源循環局 適正処理計画部施設課 課長 河原 隆 岡山県総社市 選挙管理委員会 事務局長 堂坂 高弘 熊本県人吉市 市民部環境課 主幹 国立環境研究所 廃棄物・3R研究財団 |

2.意見交換会の成果

能登半島地震における災害廃棄物処理について、他の事例との比較を行いつつ、事務局から情報・論点を提示したうえで、参加者がそれぞれの立場、経験、問題意識に基づいて発言し、約2時間にわたり活発な意見交換が行われました。意見交換内容の概要を、主な論点に焦点を当てて、以下の通りご紹介します。

小規模自治体における災害廃棄物処理について

過去に小規模自治体において大量の災害廃棄物が発生した際には、官民の様々なリソースを活用しながら処理にあたりました。例えば、東日本大震災では、岩手県、宮城県が市町村から災害廃棄物処理の事務委託を受け、ゼネコンと地元企業による企業体(JV)に委託して対応しました。平成25年大島土砂災害では、島内で処理を完了することが難しく、東京都が事務委託を受けて、海上輸送し、特別区内で処理を行いました。

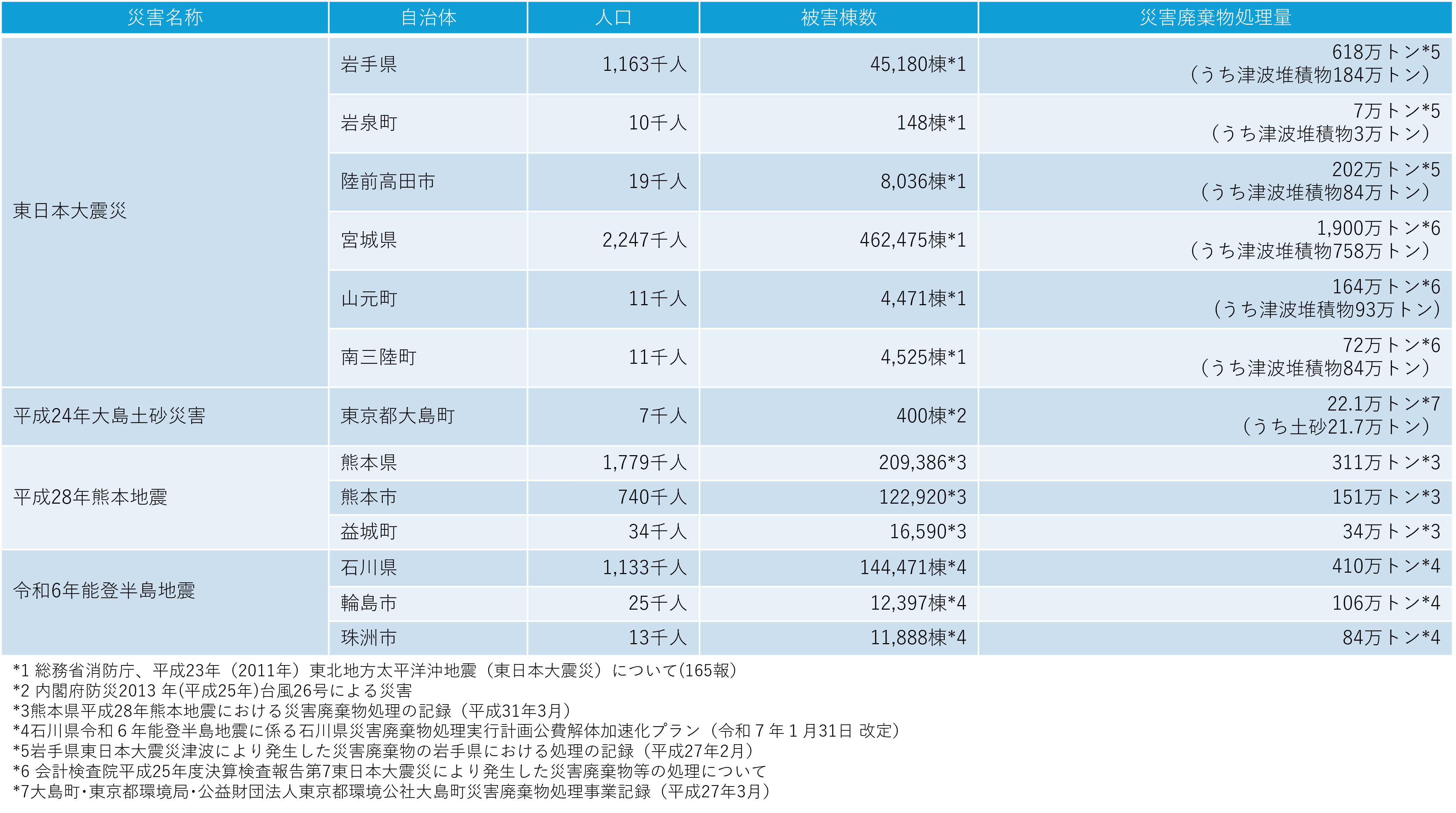

表 大規模災害における災害廃棄物の状況

能登半島地震においても、小規模自治体で大量の災害廃棄物が発生しています。石川県内では、各市町と石川県産業資源循環協会で対応する方針とし、県職員や他県からの人的支援を受けながら、市町が直接対応しています。この中で、公費解体等について総合調整を行う“マネジメントコンサル”が重要な役割を果たしています。

県への事務委託、マネジメントコンサルを活用した処理体制、ゼネコンへの委託による体制など、小規模自治体で大量の災害廃棄物が発生した際の対応の在り方について、意見交換会では様々な視点が出されており(処理の迅速さと経済性、環境省の人材バンク制度(災害廃棄物処理支援員制度)との関係、被災地における地元雇用、関係主体の有する専門性、地域における経験・知見の蓄積、他)、今後の整理が求められるとの認識に至りました。

処理のスピード感について

特に輪島市と珠洲市では、余震の頻発やアクセスの悪化などを背景に、発災初期における災害ボランティアが少なかったことや、二次避難によって家から遠くなった等の理由から片付けごみの排出スピードが従来の災害よりも遅かったようです。これらの自治体では、仮置場設置時期が発災から1か月後程度でしたが、そのことによる問題は聞かれませんでした。他方、し尿・避難所ごみの対応は待ったなしで、緊急解体も必要となり、そのための方針決定と役割分担が必要となりました。このように、発災初動期においてスピード感を持って対応すべき事項が災害事例によっては異なるという気付きが得られました。

その後、発災から半年が過ぎたころから、公費解体の加速化が図られました。スピードを重視しつつ、環境・安全に配慮した解体廃棄物の適正処理を担保する方法(分別解体の徹底、仮置場の粉じん対策、石綿対策等)や、そもそもどの程度のスピード感でどのように公費解体を進めることが望ましいのかについて、様々な意見が交わされました(復興計画との整合とそのための庁内連携の重要性、被災者が住み続けられるようにするにはどうすべきか、公費解体の促進により目指す「復興」とは何か、関連する情報を被災地においてどのように伝えるか、等)。また、これらの論点をふまえて迅速な復興を実現するための事前復興計画(災害後のまちづくりを予め定めた計画)も重要との意見がありました。

このように、生活環境を保全し、被災地において真の復興を果たすには、処理のスピード感が重要となることは論を待ちませんが、その実現に向けて整理すべき論点や政策手段がまだあることが認識されました。

被害棟数と災害廃棄物発生量について

能登半島地震は、熊本地震よりも被害棟数が少ないものの、災害廃棄物の発生推計量が多くなっています。実際、熊本地震では、熊本県内の建物被害約21万棟、災害廃棄物発生量311万トンの実績であったのに対して、能登半島地震では、石川県内の建物被害約14万棟、災害廃棄物発生量410万トンと推計されています。この違いの要因について、意見が交わされました。

まず、石川県では瓦屋根、土壁の家が多く、石膏ボードなどの建材よりも全体的に家の重量が大きいのではとの指摘がありました。また、過去の地震災害の実績を参考に災害廃棄物対策指針の技術資料で設定された損壊家屋の解体率は全壊判定のもので75%、半壊判定で50%程度でしたが、奥能登の市町では全壊半壊ともにより高い解体率ではないかとの指摘もありました。解体率については、住宅構造上の理由によるものか、あるいは制度上のインセンティブが働いた面もあるのか、今後の議論が必要との意見がありました。

現地支援に関する派遣元自治体内の調整について

本情報交換会の参加委員は発災後の早い段階から現地支援に入っていますが、そのために普段から庁内の理解を得ておくことが重要との指摘がありました。理解が得られるよう、現地支援活動はまめに職場に報告したり、リモートPC端末を持っていき、決裁など通常業務への支障は最小限になるよう配慮していることなどが紹介されました。

また、支援に行くことのメリットを説明することも重要との意見がありました。現地支援によって新たな経験・知見が得られ、意識も変わります。地元に戻ってからは、地域の防災イベントの際に支援経験を住民に対して説明し、地域全体の備えにつなげることも大切との意見もありました。さらに、支援に行くことで人脈が広がり、通常業務に直結するメリットも生んでいるようでした。

3.まとめ

能登半島地震では道路、宿泊施設等が被災して支援が得られにくく、高齢化率の高い小規模自治体が被災した等の地域特性が、様々なかたちで災害廃棄物処理に影響していることが認識されました。未だ処理の途上にあり、能登半島地震における災害廃棄物処理業務全体の評価、検証を行うべき時期ではありませんが、様々な災害経験を有する委員と意見交換することで、過去の災害事例と相対化することができ、今後に向けた様々な気付きを得ることにつながりました。引き続き、現地での災害廃棄物処理に寄り添いつつ、今後に向けた新たな知見を整理し、データベースや仕組みとして蓄積していくことに努めてまいります。